Разобраться в себе: 6 курсов по философии и психологии для жизни

Издательство «Альпина Паблишер» 123007, г. Москва, ул. 4-ая Магистральная, д. 5, стр. 1 +74951200704

следующая статья

19 ноября 2018

1041 просмотр

4 минуты на чтение

Философия и психология могут казаться заумными и оторванными от жизни только тем, кто не знает, как использовать эти знания каждый день. Платон и Сократ помогут развить критическое мышление, а психология познавательных процессов — не попадаться в ментальные ловушки. Вместе с «Теориями и практиками» собрали книги и онлайн-курсы для тех, кто хочет узнать больше о себе и окружающих.

Введение в философию

«Подробнее о курсе»

- Организатор: Эдинбургский университет

- Язык: английский

- Где и когда: онлайн в любое время (продолжительность — 5 недель)

- Стоимость: бесплатно, сертификат — 1940 р.

Вводный курс подойдет тем, кто только начинает знакомиться с философией или хочет узнать, как знание идей Декарта, Канта и других мыслителей может пригодиться в повседневной жизни. Почему мы должны подчиняться законам? Как проверять достоверность научных теорий? Нужна ли нам свободная воля? Может ли искусственный интеллект заменить человека? Обсуждать такие вопросы станет гораздо интереснее, если освоить азы философии.

Философия

«Подробнее о курсе»

- Организатор: УРФУ

- Язык: русский

- Где и когда: онлайн, запись до 17 декабря (продолжительность — 4 месяца)

- Стоимость: бесплатно

«Все люди — философы», — говорил Карл Поппер. С ним соглашаются авторы этого курса и предлагают познать самого себя и улучшить навыки критического мышления. От античных мыслителей до Ницше и Шопенгауэра — старые и новые большие идеи пригодятся тем, кто хочет жить осознанно.

Введение в психологию

«Подробнее о курсе»

- Организатор: Университет Торонто

- Язык: английский

- Где и когда: онлайн в любое время (продолжительность — 3 месяца)

- Стоимость: бесплатно, сертификат — 1940 р.

Как работают наше внимание, память, обучение и восприятие окружающего мира — слушатели курса познакомятся с фундаментальными понятиями психологии, которые пригодятся в повседневной жизни. А заодно узнают, как начинаются, протекают и лечатся ментальные заболевания, чтобы суметь помочь себе и близким.

Психология сознания

«Подробнее о курсе»

- Организатор: СПбГУ

- Язык: русский

- Где и когда: онлайн в любое время (продолжительность — 9 недель)

Что такое сознание и как оно работает? Как разрешаются противоречия и формируются суждения? Чтобы ответить на эти вопросы, слушатели познакомятся с теориями и экспериментами, связанными с человеческим сознанием, и станут чуть ближе к разрешению фундаментальных загадок философии, психологии и физиологии.

Психология познавательных процессов

«Подробнее о курсе»

- Организатор: «Постнаука»

- Язык: русский

- Где и когда: онлайн в любое время (продолжительность — 3,5 часа видео)

- Стоимость: бесплатно

Как появляются ошибки в памяти, почему внимание ограниченно и можно ли избавиться от иллюзий восприятия, расскажет доктор психологических наук Мария Фаликман. Курс может помочь обходить ловушки психики: перестать отвлекаться, распознавать ложные воспоминания и отличать воссоздающее воображение от творческого.

Курс может помочь обходить ловушки психики: перестать отвлекаться, распознавать ложные воспоминания и отличать воссоздающее воображение от творческого.

Как найти себя: вводный курс

«Подробнее о курсе»

- Организатор: Джастин Лайт

- Язык: английский

- Где и когда: онлайн в любое время (продолжительность — 1,5 часа видео)

- Стоимость: $104,99

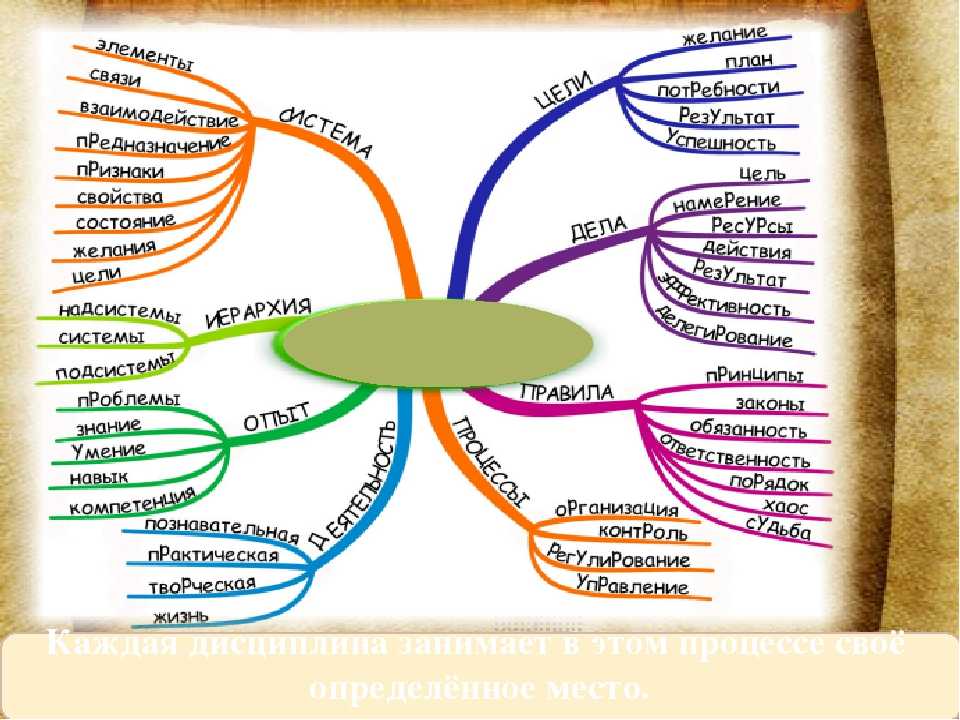

Как уйти с ненавистной работы, заняться любимым делом, четко осознать свои желания и двигаться к цели — короткие видеоуроки от бизнесмена и популярного коуча Джастина Лайта помогут структурировать неразбериху в голове и начинать день увереннее.

Источник: «Теории и практики»

При заказе на alpina.ru скидка 15% по промокоду ALPINAMEDIA

Читайте также

Детский аппетит: малоежками рождаются или становятся?

Объясняем, почему ребёнок плохо (или хорошо!) ест, и как на это можно повлиять

активную ссылку на www.

alpinabook.ru

alpinabook.ruЧто стоит за запросом «Хочу разобраться в себе»?

Запрос: «Хочу разобраться в себе», «Хочу понять, почему со мной это происходит» — один из самых популярных запросов на психологической консультации. Он же — один из самых неконструктивных.

Отвечать всерьез на женские вопросы «Почему я одна? Виновата судьба или порча?» — самое непродуктивное занятие для психолога. Это не те вопросы, которые ведут к какому-либо решению — хотя, для тех, кто любит рассуждать, не меняя ничего, тема просто золотая…

Иногда неконструктивность запроса удается показать достаточно наглядно.

Клиент: Я хочу понять, почему я не могу утром вовремя проснуться.

Консультант: Если ты поймешь, почему ты не можешь утром вовремя проснуться, что ты будешь с этим делать?

Клиент: Хм… Буду ставить будильник.

Консультант:

А тогда зачем тебе понимать, почему ты не можешь утром вовремя проснуться? Какой бы не был ответ на этот вопрос, ставь будильник и вставай вовремя.

Другие примеры неконструктивных запросов на тему «разобраться» см. «Почему со мной это происходит» и «Бабское: иллюстрации»

Бывает, что запрос «Хочу разобраться в себе» скрывает под собой запрос другой, например, «снимите мне тревогу», но чаще в запросе «Хочу разобраться в себе» соединяются несколько типовых желаний: желание оказаться в центре внимания, желание себя пожалеть, желание найти что-то, что объясняет мои неудачи — и, в конечном счете, желание решить свои проблемы, ничего для этого реально не делая — как правило, это позиция Жертвы. Люди ищут оправдания своих неудач в каких-то трудных психологических обстоятельствах своей жизни, внутренних блоках, комплексах и прочих внутренних проблемах. Смотри консультацию….

Если девушка «разобралась», ей обычно становится легче. То есть реальный запрос был «снять тревогу», а инструментом было использовано «дать успокаивающее объяснение».

Клиенты, задающие этот вопрос, обычно предполагают, что им стоит что-то в себе понять, после чего их жизнь наладится.

Они как будто магнитом тянутся к этой детской мечте: найти Золотой Ключик, который откроет им Волшебную дверь. Найти Объяснение, которое решит им все их проблемы. Нет, чудеса в репертуаре психологов не предусмотрены, и каждый этап консультации должен завершаться пунктом плана у клиента: что он будет делать после консультации.

Это не так. Решение проблемы, устранение занозы не всегда автоматически делает жизнь легкой, счастливой и беспроблемной. Если у тебя в ноге была заноза, идти больно, но если ее удалили, путь не обязательно будет легким — возможно, тебе предстоит путь в гору.

Разбираться с проблемами клиентов — необходимо, но это задача психолога, а не клиента. Задача клиента выполнять предписания психолога, чтобы свои проблемы решить и начать двигаться к своим целям.

Пользуясь методами психодиагностики, составляя генограммы или делая расстановки, проводя психоанализ — психологи ищут причины проблем, «разбираются». Иногда это бывает крайне важно для составления последующих рекомендаций клиенту, иногда эти сложные процедуры выполняют шаманскую функцию, работают как внушение и повышают убедительность рекомендаций терапевта.

Что делать с этим запросом? Поворачивать клиента от копания в прошлом к продумыванию будущего, переводить в постановку конкретных целей и планирование конкретных действий клиента, которые его к цели приведут. Клиент должен начать думать о том, что он может делать, о своем поведении, о своих возможных внешних и внутренних действиях.

Повысить самооценку — это не действия, это пожелания. Каждый день писать 10 своих новых достоинств — это действия.

Ваши вопросы: «Что тебя не устраивает, понятно. А что ты хочешь, какую цель поставишь?», «Что лично тебе надо сделать, чтобы стало так, как ты хочешь?» Ваши вопросы должны подталкивать клиента к работе: «Ты хочешь получить алгоритм, выполнив который, ты узнаешь ответ на свои вопросы»?

Внимание: будьте готовы к тому, что клиент будет формулировать негативные запросы, и вам нужно раз за разом (пока не научите делать это клиента самостоятельно) переводить их в позитивные цели. Наша задача — приучать клиентов вместо разговоров о том, что ему не нравится, от чего он хочет уйти, формулировать, чего он хочет, к чему он хочет придти.

Пример негативных запросов:

Клиент: Хочу разобраться почему у меня не растут доходы.

Консультант: Ты хочешь разобраться, почему у тебя не растут доходы, или ты хочешь начать что-то делать, чтобы у тебя доходы росли?

Клиент: Да, верно. Я не разобраться хочу, я хочу, чтобы мои доходы росли.

Консультант: Хорошо, а что, что по твоему для этого надо делать?

Клиент: Мне кажется, что я стою на месте, не развиваюсь. Мне нужно понять, что делать, чтобы не стоять на месте.

И так далее: негативная постановка цели — типовая болезнь наших клиентов.

Хочу понять, что я хочу…

Если у клиентов возникают сложности с пониманием своих целей на будущее, то в этом может помочь упражнение «Хочу, могу, востребовано». Если человек совсем не знает, чего он хочет, то можно составить с ним список, чего он точно не хочет, а затем предложить ему пробовать делать то, к чему он относится хотя бы нейтрально.

Пример консультации

— Николай Иванович, скажите, пожалуйста, очень часто люди начинают вставать в активную жизненную позицию, смело принимают свои решения после того, как жареный петух клюнул.

Насколько хорошо вы себя понимаете?

Вы, несомненно, согласитесь с тем, что самопознание является ключевым элементом психологической адаптации. Понимание своей личности, талантов, интересов и взглядов поможет вам лучше понять свою личность или самоощущение.

Рассмотрим сферу личности. Если вы считаете себя добросовестным, но на самом деле это не так, это может привести вас к ситуациям, вызывающим раздоры с другими, не говоря уже о возможности неудачи. Возможно, вы знаете кого-то, кто постоянно утверждает, что никогда не промахивается. Однако на самом деле вы потеряли счет того, как часто они опаздывают или не посещают заранее запланированные встречи. «Вы можете рассчитывать на меня», — утверждают они. Но в вашем уме это переводится как «Вы можете рассчитывать на то, что я опоздаю».

Почему знание себя должно предсказывать более высокое благополучие

Как подчеркнуто Августом Хоканом Нильссоном из Лундского университета и его коллегами (2022), «Теория саморасхождения» предполагает, что благополучие предсказывается «несоответствием между идеальным/должным Я и фактическое я» (стр. 1) или то, что шведские авторы называют «расхождением в оценке личности» (PED). Вы можете получить неправильное представление о своей личности из нескольких источников, Nilsson et al. предложить.

1) или то, что шведские авторы называют «расхождением в оценке личности» (PED). Вы можете получить неправильное представление о своей личности из нескольких источников, Nilsson et al. предложить.

Одним из наиболее вероятных кандидатов является непроверенный онлайн-тест личности. Один из них, в частности, «Тест 16 личностей», утверждает, что дает «причудливо точное» описание того, кто вы и почему вы делаете то, что делаете», и на его выполнение уходит всего 10 минут. Ваша личность соответствует одному из четырех «цветов», соответствующих таким подразделениям, как «аналитик», «дипломат» или «страж».

Возможно, вы прошли один из этих быстрых тестов и получили то, что, по вашему мнению, было новым пониманием себя. Однако, как предполагают Лунд и его коллеги, вполне вероятно, что приведенная оценка является «ошибочной». В результате ваше ощущение благополучия может быть поставлено под угрозу, учитывая, что самоанализ является «сильным предиктором субъективного благополучия (СБ)» (стр. 1).

1).

Если копнуть глубже в PED, то одной из ее ключевых особенностей является то, насколько ваши идеальное и реальное «я» отличаются друг от друга и отличается ли ваше реальное или фактическое представление о себе от того, что вы набрали бы в объективном (и психометрически обоснованном) личностном тесте. .

В теоретической модели, предложенной исследователями Lund U., направление PED (переоценка или недооценка) должно предсказывать самопонимание таким образом, что чем ближе к нулю ваше PED, тем выше степень вашего самопознания. В свою очередь, более высокий уровень самопознания должен обеспечить основу для более высоких уровней SWB.

Какой у тебя допинг?

Из методов, предложенных Nilsson et al. разработанные для проверки их модели, вы можете получить представление о том, как бы вы оценили показатели PED и самоанализа. Начнем с того, что шведские авторы используют структуру личности, основанную на Пятифакторной модели (ПФМ), теории о том, что личности людей лучше всего можно понять с точки зрения добросовестности, открытости новому опыту, доброжелательности, невротизма (эмоциональной стабильности) и экстраверсии. . Чтобы было ясно, эта модель не имеет ничего общего с концепцией «четырех цветов», а вместо этого имеет долгую историю в психологии личности как действенный способ концептуализации основных черт людей.

. Чтобы было ясно, эта модель не имеет ничего общего с концепцией «четырех цветов», а вместо этого имеет долгую историю в психологии личности как действенный способ концептуализации основных черт людей.

Новый подход к измерению ЭДС, предложенный Nilsson et al. использовали 202 взрослых участника (средний возраст 37 лет) для прохождения теста, основанного на FFM («фактической» личности), который можно было сравнить с простым измерением самооценки. В тесте FFM людей просят оценить свое согласие или несогласие с набором пунктов, описывающих конкретное поведение. В качестве примера добросовестности вы можете оценить себя по пункту «Выполнять мои планы».

Используя простую самооценку, авторы затем попросили участников оценить их самооценку личности, ответив на вопрос, в котором им предлагалось оценить такие пункты, как «Насколько вы добросовестны в целом?» Посмотрите, какой будет ваша оценка по всем пяти характеристикам.

PED может возникать как при завышенной, так и при недооценке в этой структуре, просто путем вычитания фактической оценки из предполагаемой оценки по характеристикам FFM. Например, если вы думаете о себе как о высоко экстравертном человеке, но оцениваете его как интроверта, вы переоцените свой уровень экстраверсии.

Например, если вы думаете о себе как о высоко экстравертном человеке, но оцениваете его как интроверта, вы переоцените свой уровень экстраверсии.

Переходя к самопознанию, вы также можете получить представление о том, что означает это понятие, ответив на некоторые актуальные вопросы, использованные в исследовании. Подумайте о своих ответах на вопросы «Обычно я осознаю свои мысли» или «Обычно я знаю, почему я чувствую то, что чувствую».

Что касается результатов, общая модель действительно работала так, как предсказывалось, с пере- или недооценкой личностных черт, предсказывающих СБ благодаря влиянию самоанализа. Однако этот результат применим только к ситуации, в которой люди переоценивают уровень своих личностных качеств, то есть они думают, что набрали больше баллов, чем на самом деле. У тех, кто недооценивал, СББ оказался намного выше, чем предсказывала модель, по таким чертам, как экстраверсия, невротизм (эмоциональная стабильность) и добросовестность.

Чтобы объяснить эту загадку, Nilsson et al. предположил, что может быть что-то уникальное в людях, которые набирают крайние значения личностных черт. Чем дальше показатели PED отклоняются от нуля, тем больше вероятность того, что переоценщикам некуда двигаться, кроме как вниз, а недооценщикам некуда двигаться, кроме как вверх. Таким образом, оценка любой крайности признака становится проблемой, но по разным причинам и с разными результатами.

предположил, что может быть что-то уникальное в людях, которые набирают крайние значения личностных черт. Чем дальше показатели PED отклоняются от нуля, тем больше вероятность того, что переоценщикам некуда двигаться, кроме как вниз, а недооценщикам некуда двигаться, кроме как вверх. Таким образом, оценка любой крайности признака становится проблемой, но по разным причинам и с разными результатами.

Как выполнить повторную калибровку самопознания

Возвращаясь к примеру с людьми, чьи высокие данные о поведении не подтверждают заявления о добросовестности, вы можете увидеть, как отсутствие у них самосознания может стать проблемой в их повседневной жизни. Не понимая, насколько они далеки от своей идентичности надежных людей, они не примут необходимых мер предосторожности, чтобы не подвести других людей. Чрезвычайно недобросовестный человек, которому не хватает самоанализа, станет тем, кому суждено потерпеть неудачу.

Размышляя о вашей личности, результаты Университета Лунда показывают, что может быть полезно наблюдать за своим поведением в отношении взглядов, которые вы придерживаетесь о себе. Поднять самооценку вверх, если она слишком низкая, может быть так же важно, как и понизить ее, если она достигает верхней границы шкалы оценки черт. Может быть, вы более сознательны, чем думаете, или даже более эмоциональная стабильность. Разве не было бы полезно иметь возможность соответствующим образом повысить свою самооценку?

Поднять самооценку вверх, если она слишком низкая, может быть так же важно, как и понизить ее, если она достигает верхней границы шкалы оценки черт. Может быть, вы более сознательны, чем думаете, или даже более эмоциональная стабильность. Разве не было бы полезно иметь возможность соответствующим образом повысить свою самооценку?

Подводя итог, можно сказать, что точное представление о себе, особенно в области личности, является важным путем к большему удовлетворению тем, кто вы есть и к чему стремитесь. Реализация зависит от достижения ваших целей и осознания того, как далеко вы продвинулись в этом путешествии.

Девять вещей, которых вы не знаете о себе

Ваше «я» лежит перед вами, как открытая книга. Просто загляните внутрь и прочитайте: кто вы, что вам нравится и не нравится, ваши надежды и страхи; они все здесь, готовы быть понятыми. Это мнение популярно, но, вероятно, совершенно неверно! Психологические исследования показывают, что у нас нет привилегированного доступа к тому, кто мы есть. Когда мы пытаемся точно оценить себя, мы действительно ковыряемся в тумане.

Когда мы пытаемся точно оценить себя, мы действительно ковыряемся в тумане.

Психолог из Принстонского университета Эмили Пронин, которая специализируется на человеческом самовосприятии и принятии решений, называет ошибочную веру в привилегированный доступ «иллюзией самоанализа». То, как мы видим себя, искажено, но мы этого не осознаем. В результате наше представление о себе на удивление мало связано с нашими действиями. Например, мы можем быть абсолютно убеждены в том, что мы чуткие и щедрые, но все же пройти мимо бездомного в холодный день.

Причина такого искаженного представления, по словам Пронина, довольно проста. потому что мы не хочет, чтобы был скупым, высокомерным или самодовольным, мы предполагаем, что мы не являемся ни тем, ни другим. В качестве доказательства она указывает на наши расходящиеся представления о себе и других. Нам нетрудно понять, насколько предвзято или несправедливо действует наш коллега по офису по отношению к другому человеку. Но мы не считаем, что могли бы вести себя примерно так же: поскольку мы намерены быть морально хорошими, нам никогда не приходит в голову, что мы тоже можем быть предвзятыми.

Познакомьтесь с набором инструментов «Большое добро»

Из GGSC на вашу книжную полку: 30 научно обоснованных инструментов для хорошего самочувствия.

Пронин оценил ее диссертацию в ряде экспериментов. Среди прочего, она попросила участников своего исследования пройти тест, включающий сопоставление лиц с личными утверждениями, которые предположительно должны были оценить их социальный интеллект. После этого некоторым из них сказали, что они потерпели неудачу, и попросили назвать слабые места в процедуре тестирования. Хотя мнения испытуемых почти наверняка были предвзятыми (мало того, что они якобы провалили тест, их также просили подвергнуть его критике), большинство участников заявили, что их оценки были полностью объективными. То же самое было и с оценкой произведений искусства, хотя испытуемые, которые использовали предвзятую стратегию для оценки качества картин, тем не менее считали, что их собственное суждение было взвешенным. Пронин утверждает, что мы склонны маскировать собственные предубеждения.

Является ли слово «самоанализ» просто красивой метафорой? Может быть, мы на самом деле не смотрим в себя, как предполагает латинский корень этого слова, а создаем лестный образ себя, который отрицает недостатки, которые есть у всех нас? Исследования самопознания дали много доказательств для этого вывода. Хотя мы думаем, что ясно наблюдаем за собой, на наше представление о себе влияют процессы, которые остаются бессознательными.

1. Ваши мотивы часто остаются для вас полной загадкой

Насколько хорошо люди знают себя? При ответе на этот вопрос исследователи сталкиваются со следующей проблемой: чтобы оценить представление человека о самом себе, нужно знать, кто этот человек на самом деле . Исследователи используют различные методы для решения таких вопросов. Например, они сравнивают самооценку испытуемых с поведением испытуемых в лабораторных ситуациях или в повседневной жизни. Они могут попросить других людей, таких как родственники или друзья, также оценить предметы. А бессознательные наклонности они прощупывают специальными методами.

А бессознательные наклонности они прощупывают специальными методами.

Для измерения бессознательных наклонностей психологи могут применить метод, известный как тест имплицитных ассоциаций (IAT), разработанный в 1990-х годах Энтони Гринвальдом из Вашингтонского университета и его коллегами для выявления скрытых установок. С тех пор было разработано множество вариантов для изучения тревожности, импульсивности и общительности, среди прочих особенностей. Подход предполагает, что мгновенные реакции не требуют отражения; в результате на первый план выходят бессознательные части личности.

Примечательно, что экспериментаторы стремятся определить, насколько близко слова, относящиеся к человеку, связаны с определенными понятиями. Например, участников исследования просили как можно быстрее нажимать клавишу, когда на экране появлялось слово, описывающее такую характеристику, как экстраверсия (скажем, «разговорчивый» или «энергичный»). Их также просили нажимать ту же клавишу, как только они видели на экране слово, относящееся к ним самим (например, их собственное имя). Они должны были нажимать другую клавишу, как только появлялась интровертная характеристика (скажем, «тихий» или «замкнутый») или когда слово касалось кого-то другого. Конечно, слова и комбинации клавиш менялись в ходе многих тестовых прогонов. Если реакция была быстрее, когда слово, связанное с участником, следовало, например, за словом «экстраверт», предполагалось, что экстраверсия, вероятно, была неотъемлемой частью представления этого человека о самом себе.

Они должны были нажимать другую клавишу, как только появлялась интровертная характеристика (скажем, «тихий» или «замкнутый») или когда слово касалось кого-то другого. Конечно, слова и комбинации клавиш менялись в ходе многих тестовых прогонов. Если реакция была быстрее, когда слово, связанное с участником, следовало, например, за словом «экстраверт», предполагалось, что экстраверсия, вероятно, была неотъемлемой частью представления этого человека о самом себе.

«Когда мы пытаемся точно оценить себя, мы действительно ковыряемся в тумане»

―Стив Аян

Такие «имплицитные» Я-концепции, как правило, слабо соответствуют оценкам Я, полученным с помощью анкет. Образ, который люди передают в опросах, имеет мало общего с их молниеносной реакцией на эмоционально нагруженные слова. И имплицитный образ человека часто предсказывает его или ее фактическое поведение, особенно когда речь идет о нервозности или общительности. С другой стороны, анкеты дают лучшую информацию о таких качествах, как добросовестность или открытость новому опыту. Психолог Митя Бэк из Мюнстерского университета в Германии объясняет, что методы, разработанные для выявления автоматических реакций, отражают спонтанные или привычные компоненты нашей личности. С другой стороны, добросовестность и любознательность требуют определенной степени мышления и, следовательно, могут быть легче оценены посредством саморефлексии.

Психолог Митя Бэк из Мюнстерского университета в Германии объясняет, что методы, разработанные для выявления автоматических реакций, отражают спонтанные или привычные компоненты нашей личности. С другой стороны, добросовестность и любознательность требуют определенной степени мышления и, следовательно, могут быть легче оценены посредством саморефлексии.

2. Внешний вид может многое рассказать о вас

Многочисленные исследования показывают, что наши самые близкие часто видят нас лучше, чем мы сами себя. Как показала психолог Симина Вазире из Калифорнийского университета в Дэвисе, два условия, в частности, могут помочь другим распознать, кто мы есть на самом деле, с большей готовностью: во-первых, когда они способны «читать» черту по внешним характеристикам и, во-вторых, когда черта имеет явно положительную или отрицательную валентность (например, интеллект и творческий потенциал явно желательны, а нечестность и эгоцентризм — нет). Наши оценки самих себя наиболее точно совпадают с оценками других, когда речь идет о более нейтральных характеристиках.

Как правило, наиболее понятными для других являются те характеристики, которые сильно влияют на наше поведение. Например, общительные люди обычно любят поговорить и найти компанию; неуверенность часто проявляется в таком поведении, как заламывание рук или отведение взгляда. Напротив, размышления, как правило, носят внутренний характер, разворачиваясь в границах собственного разума.

Мы часто не замечаем, какое влияние оказываем на других, потому что просто не замечаем собственной мимики, жестов и языка тела. Я с трудом осознаю, что мои мигающие глаза свидетельствуют о стрессе, а моя неуклюжая осанка выдает, насколько тяжело что-то давит на меня. Поскольку так трудно наблюдать за собой, мы должны полагаться на наблюдения других, особенно тех, кто хорошо нас знает. Трудно понять, кто мы, если другие не сообщат нам, как мы влияем на них.

3. Отойдя на некоторое расстояние, вы сможете лучше узнать себя

Ведение дневника, паузы для самоанализа и наводящие беседы с другими имеют давнюю традицию, но трудно сказать, позволяют ли эти методы нам познать самих себя. На самом деле, иногда делать наоборот — например, отпустить — более полезно, потому что это обеспечивает некоторую дистанцию. В 2013 году Эрика Карлсон, в настоящее время работающая в Университете Торонто, провела обзор литературы о том, улучшает ли медитация осознанности самопознание и если да, то каким образом. Она отметила, что это помогает преодолеть два больших препятствия: искаженное мышление и защиту эго. Практика осознанности учит нас позволять нашим мыслям просто плыть мимо и как можно меньше отождествляться с ними. Мысли, в конце концов, «всего лишь мысли», а не абсолютная истина. Часто такой выход из себя и простое наблюдение за тем, что делает ум, способствует ясности.

На самом деле, иногда делать наоборот — например, отпустить — более полезно, потому что это обеспечивает некоторую дистанцию. В 2013 году Эрика Карлсон, в настоящее время работающая в Университете Торонто, провела обзор литературы о том, улучшает ли медитация осознанности самопознание и если да, то каким образом. Она отметила, что это помогает преодолеть два больших препятствия: искаженное мышление и защиту эго. Практика осознанности учит нас позволять нашим мыслям просто плыть мимо и как можно меньше отождествляться с ними. Мысли, в конце концов, «всего лишь мысли», а не абсолютная истина. Часто такой выход из себя и простое наблюдение за тем, что делает ум, способствует ясности.

Самопознание через дневник? Те, кто смотрит на себя на расстоянии от себя, например, в одиночестве, могут видеть себя более ясно.

Понимание наших бессознательных мотивов может улучшить эмоциональное состояние. Оливер К. Шультайс из Университета Фридриха-Александра в Эрланген-Нюрнберге в Германии показал, что наше чувство благополучия имеет тенденцию расти по мере того, как наши сознательные цели и бессознательные мотивы становятся более согласованными или конгруэнтными. Например, мы не должны усердно работать над карьерой, которая дает нам деньги и власть, если эти цели не имеют для нас большого значения. Но как достичь такой гармонии? Воображая, например. Постарайтесь как можно ярче и подробнее представить, что было бы, если бы сбылось ваше самое заветное желание. Это действительно сделало бы вас счастливее? Часто мы поддаемся искушению ставить чрезмерно высокие цели, не принимая во внимание все шаги и усилия, необходимые для достижения амбициозных целей.

Например, мы не должны усердно работать над карьерой, которая дает нам деньги и власть, если эти цели не имеют для нас большого значения. Но как достичь такой гармонии? Воображая, например. Постарайтесь как можно ярче и подробнее представить, что было бы, если бы сбылось ваше самое заветное желание. Это действительно сделало бы вас счастливее? Часто мы поддаемся искушению ставить чрезмерно высокие цели, не принимая во внимание все шаги и усилия, необходимые для достижения амбициозных целей.

4. Мы слишком часто думаем, что в чем-то лучше, чем на самом деле

Вы знакомы с эффектом Даннинга-Крюгера? Утверждается, что чем более некомпетентны люди, тем меньше они осознают свою некомпетентность. Эффект назван в честь Дэвида Даннинга из Мичиганского университета и Джастина Крюгера из Нью-Йоркского университета.

Даннинг и Крюгер дали испытуемым ряд когнитивных задач и попросили их оценить, насколько хорошо они справились. В лучшем случае более или менее реалистично оценивали свое выступление 25% участников; только некоторые недооценивали себя. Четверть испытуемых, набравших худшие баллы по тестам на самом деле промазали, дико преувеличив свои когнитивные способности. Возможно ли, что хвастовство и неудача — две стороны одной медали?

Четверть испытуемых, набравших худшие баллы по тестам на самом деле промазали, дико преувеличив свои когнитивные способности. Возможно ли, что хвастовство и неудача — две стороны одной медали?

Как подчеркивают исследователи, их работа подчеркивает общую черту самовосприятия: каждый из нас склонен не замечать свои когнитивные недостатки. По словам психолога Адриана Фернхэма из Университетского колледжа Лондона, статистическая корреляция между воспринимаемым и реальным IQ составляет в среднем всего 0,16 — довольно плохой показатель, мягко говоря. Для сравнения, корреляция между ростом и полом составляет около 0,7.

Так почему же так зияет пропасть между предполагаемой и фактической производительностью? Разве мы все не заинтересованы в том, чтобы оценивать себя реалистично? Это, безусловно, избавило бы нас от многих напрасных усилий и, возможно, от некоторых затруднений. Ответ, похоже, заключается в том, что умеренное завышение самооценки имеет определенные преимущества. Согласно обзору, проведенному психологами Шелли Тейлор из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Джонатоном Брауном из Вашингтонского университета, розовые очки улучшают наше самочувствие и повышают работоспособность. С другой стороны, люди, страдающие депрессией, склонны быть предельно реалистичными в своих самооценках. Кажется, что приукрашенная самооценка помогает нам преодолевать взлеты и падения повседневной жизни.

Согласно обзору, проведенному психологами Шелли Тейлор из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Джонатоном Брауном из Вашингтонского университета, розовые очки улучшают наше самочувствие и повышают работоспособность. С другой стороны, люди, страдающие депрессией, склонны быть предельно реалистичными в своих самооценках. Кажется, что приукрашенная самооценка помогает нам преодолевать взлеты и падения повседневной жизни.

5. Люди, которые унижают себя, чаще терпят неудачи

Хотя большинство наших современников чрезмерно позитивно оценивают свою честность или ум, некоторые люди страдают от противоположного искажения: они принижают себя и свои усилия. Переживание презрения и унижения в детстве, часто связанное с насилием и жестоким обращением, может спровоцировать такого рода негатив, который, в свою очередь, может ограничить возможности людей, приводя к недоверию, отчаянию и даже суицидальным мыслям.

Может показаться логичным думать, что люди с негативным представлением о себе будут как раз теми, кто захочет сверхкомпенсации. Тем не менее, как обнаружили психологи, работавшие с Уильямом Сваном из Техасского университета в Остине, многие люди, терзаемые неуверенностью в себе, ищут подтверждения своего искаженного самовосприятия. Суонн описал это явление в исследовании удовлетворенности браком. Он спрашивал пары об их сильных и слабых сторонах, о том, как они чувствовали поддержку и ценность своего партнера, и насколько они были довольны браком. Как и ожидалось, те, у кого было более позитивное отношение к себе, получали большее удовлетворение в своих отношениях, чем больше они получали похвалы и признания от своей второй половины. Но те, кто обычно придирался к себе, чувствовали себя в большей безопасности в своем браке, когда их партнер отражал их негативный образ в ответ. Они не просили уважения или признательности. Наоборот, они хотели услышать именно свое мнение о себе: «Вы некомпетентны».

Тем не менее, как обнаружили психологи, работавшие с Уильямом Сваном из Техасского университета в Остине, многие люди, терзаемые неуверенностью в себе, ищут подтверждения своего искаженного самовосприятия. Суонн описал это явление в исследовании удовлетворенности браком. Он спрашивал пары об их сильных и слабых сторонах, о том, как они чувствовали поддержку и ценность своего партнера, и насколько они были довольны браком. Как и ожидалось, те, у кого было более позитивное отношение к себе, получали большее удовлетворение в своих отношениях, чем больше они получали похвалы и признания от своей второй половины. Но те, кто обычно придирался к себе, чувствовали себя в большей безопасности в своем браке, когда их партнер отражал их негативный образ в ответ. Они не просили уважения или признательности. Наоборот, они хотели услышать именно свое мнение о себе: «Вы некомпетентны».

Подробнее о самосознании

Узнайте, как самосознание связано с сочувствием к другим.

Узнайте, как внимательность может помочь укрепить ваше чувство собственного достоинства.

Узнайте, почему мы верим в идею «истинного я».

Прочтите мнение буддийского монаха Матье Рикара о том, могут ли люди измениться.

Суонн основал свою теорию самопроверки на этих выводах. Теория утверждает, что мы хотим, чтобы другие видели нас такими, какими мы видим себя. В некоторых случаях люди фактически провоцируют других негативно реагировать на них, чтобы доказать, насколько они бесполезны. Такое поведение не обязательно является мазохизмом. Это симптом стремления к согласованности: если другие реагируют на нас таким образом, который подтверждает наше представление о себе, тогда мир такой, каким он должен быть.

Точно так же люди, считающие себя неудачниками, будут , а не изо всех сил стараться добиться успеха, активно способствуя собственной гибели. Они будут пропускать встречи, привычно пренебрегать порученной работой и конфликтовать с начальником. Подход Свана противоречит теории завышения Даннинга и Крюгера. Но оба лагеря, вероятно, правы: чрезмерно раздутое эго, безусловно, распространено, но и негативное представление о себе не является чем-то необычным.

6. Вы обманываете себя, не осознавая этого

Согласно одной влиятельной теории, наша склонность к самообману проистекает из нашего желания произвести впечатление на других. Чтобы казаться убедительными, мы сами должны быть убеждены в своих способностях и правдивости. В пользу этой теории говорит наблюдение, что успешные манипуляторы часто очень самоуверенны. Хорошие продавцы, например, излучают заразительный энтузиазм; и наоборот, те, кто сомневается в себе, обычно не умеют сладко говорить. Лабораторные исследования также помогают. В одном исследовании участникам предлагали деньги, если на собеседовании они могли убедительно заявить, что прошли тест на IQ. Чем больше усилий кандидаты вкладывали в свои выступления, тем больше они сами начинали верить в свой высокий IQ, даже если их фактические баллы были более или менее средними.

Наши самообманы весьма изменчивы. Часто мы гибко адаптируем их к новым ситуациям. Эта способность к адаптации была продемонстрирована Стивеном А. Сломаном из Университета Брауна и его коллегами. Их испытуемых просили как можно быстрее переместить курсор в точку на экране компьютера. Если участникам говорили, что навыки в этом задании выше среднего отражают высокий уровень интеллекта, они немедленно концентрировались на задании и справились с ним лучше. Похоже, они на самом деле не думали, что приложили больше усилий, что исследователи интерпретируют как свидетельство успешного самообмана. С другой стороны, если испытуемые были убеждены, что только тупицы хорошо справляются с такими глупыми задачами, их производительность резко падала.

Сломаном из Университета Брауна и его коллегами. Их испытуемых просили как можно быстрее переместить курсор в точку на экране компьютера. Если участникам говорили, что навыки в этом задании выше среднего отражают высокий уровень интеллекта, они немедленно концентрировались на задании и справились с ним лучше. Похоже, они на самом деле не думали, что приложили больше усилий, что исследователи интерпретируют как свидетельство успешного самообмана. С другой стороны, если испытуемые были убеждены, что только тупицы хорошо справляются с такими глупыми задачами, их производительность резко падала.

Но возможен ли самообман? Можем ли мы знать что-то о себе на каком-то уровне, не осознавая этого? Абсолютно! Экспериментальные данные включают следующий план исследования: испытуемым проигрывают аудиокассеты с человеческими голосами, в том числе их собственные, и просят сигнализировать, слышат ли они себя. Скорость распознавания колеблется в зависимости от четкости аудиозаписи и громкости фонового шума. Если мозговые волны измеряются одновременно, определенные сигналы в чтении с уверенностью указывают, слышали ли участники свой собственный голос.

Если мозговые волны измеряются одновременно, определенные сигналы в чтении с уверенностью указывают, слышали ли участники свой собственный голос.

Большинство людей несколько смущаются, когда слышат собственный голос. В классическом исследовании Рубен Гур из Пенсильванского университета и Гарольд Сакейм из Колумбийского университета использовали эту скрытность, сравнивая утверждения испытуемых с активностью их мозга. И вот, активность часто сигнализировала: «Это я!» без того, чтобы субъекты открыто идентифицировали голос как свой собственный. Более того, если исследователи угрожали самооценке участников — скажем, говоря им, что они плохо набрали другой (не относящийся к делу) тест, — они были еще менее склонны узнавать свой голос. В любом случае, их мозговые волны рассказали реальную историю.

В более позднем исследовании ученые оценивали результаты практического теста, предназначенного для того, чтобы помочь учащимся оценить свои знания и заполнить пробелы. Здесь испытуемых просили выполнить как можно больше задач в течение установленного срока. Учитывая, что цель тренировочного теста состояла в том, чтобы предоставить учащимся необходимую им информацию, для них было мало смысла жульничать; напротив, искусственно накачанные баллы могли привести к тому, что учеба забуксовала. Те, кто пытался улучшить свои оценки, используя время сверх отведенного периода завершения, просто навредили бы себе.

Учитывая, что цель тренировочного теста состояла в том, чтобы предоставить учащимся необходимую им информацию, для них было мало смысла жульничать; напротив, искусственно накачанные баллы могли привести к тому, что учеба забуксовала. Те, кто пытался улучшить свои оценки, используя время сверх отведенного периода завершения, просто навредили бы себе.

Но многие добровольцы именно так и поступили. Подсознательно они просто хотели хорошо выглядеть. Таким образом, мошенники объясняли свой бег со временем тем, что якобы отвлеклись и хотели наверстать упущенные секунды. Или они сказали, что их сфальсифицированные результаты были ближе к их «истинному потенциалу». Такие объяснения, по мнению исследователей, путают причину и следствие, люди неправильно думают: «Умные люди обычно лучше справляются с тестами. Так что, если я манипулирую своей тестовой оценкой, просто занимая немного больше времени, чем разрешено, я тоже один из умных». И наоборот, люди работали менее усердно, если им говорили, что хорошие результаты означают более высокий риск развития шизофрении. Исследователи называют это явление диагностическим самообманом.

Исследователи называют это явление диагностическим самообманом.

7. «Истинное я» полезно для вас

Большинство людей верят, что у них есть прочное основное ядро, истинное я. Кто они есть на самом деле, проявляется прежде всего в их нравственных ценностях и относительно стабилен; другие предпочтения могут меняться, но истинное «я» остается прежним. Ребекка Шлегель и Джошуа Хикс из Техасского университета A&M, а также их коллеги исследовали, как взгляд людей на свое истинное «я» влияет на их удовлетворенность собой. Исследователи попросили испытуемых вести дневник о своей повседневной жизни. Оказалось, что участники чувствовали себя наиболее отчужденными от самих себя, когда совершали что-то морально сомнительное: они особенно неуверенно относились к тому, кем они были на самом деле, когда вели себя нечестно или эгоистично. Эксперименты также подтвердили связь между личностью и моралью. Когда испытуемым напоминают о прежних проступках, их уверенность в себе падает.

Буддисты верят, что эго — это иллюзия. Исследования показывают, однако, что эта вера способствует большему страху смерти, чем вера в истинное «я».

Исследования показывают, однако, что эта вера способствует большему страху смерти, чем вера в истинное «я».

Джордж Ньюман и Джошуа Ноуб, оба из Йельского университета, обнаружили, что люди обычно думают, что люди таят в себе истинное добродетельное «я». Они представили испытуемым примеры нечестных людей, расистов и тому подобное. Участники обычно связывали поведение в тематических исследованиях с факторами окружающей среды, такими как трудное детство — реальная суть этих людей наверняка была иной. Эта работа показывает нашу склонность думать, что в глубине души люди стремятся к тому, что нравственно и хорошо.

Другое исследование, проведенное Ньюманом и Ноубом, касалось «Марка», набожного христианина, которого, тем не менее, привлекали другие мужчины. Исследователи стремились понять, как участники рассматривали дилемму Марка. Для консервативных испытуемых «истинное я» Марка не было геем; они рекомендовали ему сопротивляться таким искушениям. Те, у кого более либеральные взгляды, думали, что он должен выйти из туалета. Тем не менее, если Марк был представлен как светский гуманист, который думал, что гомосексуализм — это нормально, но испытывал негативные чувства, думая об однополых парах, консерваторы быстро определили это нежелание как свидетельство истинного «я» Марка; либералы рассматривали это как свидетельство отсутствия проницательности или изощренности. Другими словами, то, что мы считаем ядром личности другого человека, на самом деле коренится в ценностях, которые мы сами ценим больше всего. «Истинное я» оказывается моральным мерилом.

Тем не менее, если Марк был представлен как светский гуманист, который думал, что гомосексуализм — это нормально, но испытывал негативные чувства, думая об однополых парах, консерваторы быстро определили это нежелание как свидетельство истинного «я» Марка; либералы рассматривали это как свидетельство отсутствия проницательности или изощренности. Другими словами, то, что мы считаем ядром личности другого человека, на самом деле коренится в ценностях, которые мы сами ценим больше всего. «Истинное я» оказывается моральным мерилом.

Вера в то, что истинное «я» морально, вероятно, объясняет, почему люди больше связывают личные улучшения, чем личные недостатки со своим «истинным я». Очевидно, мы делаем это так активно, чтобы повысить самооценку. Энн Э. Уилсон из Университета Уилфрида Лорье в Онтарио и Майкл Росс из Университета Ватерлоо в Онтарио продемонстрировали в нескольких исследованиях, что мы склонны приписывать больше негативных черт человеку, которым мы были в прошлом, что заставляет нас лучше выглядеть здесь. и сейчас. Согласно Уилсону и Россу, чем дальше люди уходят в прошлое, тем более негативными становятся их характеристики. Хотя совершенствование и изменение являются частью нормального процесса взросления, приятно верить, что со временем человек становится «тем, кто он есть на самом деле».

и сейчас. Согласно Уилсону и Россу, чем дальше люди уходят в прошлое, тем более негативными становятся их характеристики. Хотя совершенствование и изменение являются частью нормального процесса взросления, приятно верить, что со временем человек становится «тем, кто он есть на самом деле».

Предполагая, что у нас есть твердая основная идентичность, мы уменьшаем сложность мира, который постоянно меняется. Окружающие нас люди играют множество разных ролей, действуя непоследовательно и в то же время продолжая развиваться. Приятно думать, что наши друзья Том и Сара завтра будут точно такими же, как и сегодня, и что они в основном хорошие люди, независимо от того, верно ли это восприятие.

Можно ли себе представить жизнь без веры в истинное «я»? Исследователи изучили этот вопрос, сравнив разные культуры. Вера в истинное «я» широко распространена в большинстве частей мира. Единственным исключением является буддизм, проповедующий отсутствие стабильного «я». Будущих буддийских монахов учат видеть насквозь иллюзорный характер эго — оно всегда в движении и совершенно податливое.

Нина Стромингер из Пенсильванского университета и ее коллеги хотели узнать, как эта точка зрения влияет на страх смерти тех, кто ее придерживается. Они раздали серию анкет и сценариев примерно 200 тибетцам-мирянам и 60 буддийским монахам. Они сравнили результаты с результатами христиан и нерелигиозных людей в США, а также с результатами индусов (которые, как и христиане, верят, что сердцевина души, или атман , придает людям их индивидуальность). Общий образ буддистов состоит в том, что они глубоко расслабленные, совершенно «самоотверженные» люди. Однако чем меньше тибетские монахи верили в устойчивую внутреннюю сущность, тем больше они боялись смерти. Кроме того, они были значительно более эгоистичны в гипотетическом сценарии, в котором отказ от конкретного лекарства мог продлить жизнь другого человека. Почти трое из четырех монахов отказались от этого фиктивного варианта, гораздо больше, чем американцы или индусы. Корыстные, боязливые буддисты? В другой статье Стромингер и ее коллеги назвали идею истинного «я» «обнадеживающим фантазмом», хотя, возможно, и полезным. В любом случае, это тот, который трудно поколебать.

В любом случае, это тот, который трудно поколебать.

8. Неуверенные в себе люди склонны вести себя более нравственно

Незащищенность обычно считается недостатком, но это не совсем плохо. Люди, которые не уверены в том, что у них есть какая-то положительная черта, склонны пытаться доказать, что она у них есть. Например, те, кто не уверен в своей щедрости, с большей вероятностью пожертвуют деньги на благое дело. Это поведение можно выявить экспериментально, дав испытуемому отрицательную обратную связь, например: «Согласно нашим тестам, вы менее полезны и склонны к сотрудничеству, чем в среднем». Людям не нравится слышать такие суждения, и в итоге они наполняют ящик для пожертвований.

Ненадежный? Кто, я?! Мы часто плохо понимаем, какое влияние мы оказываем на других.

Дрейзен Прелек, психолог из Массачусетского технологического института, объясняет такие выводы своей теорией самосигнализации: то, что конкретное действие говорит обо мне, часто важнее, чем реальная цель действия. Немало людей придерживались диеты, потому что не хотели показаться слабовольными. Наоборот, эмпирически установлено, что те, кто уверен в своей щедрости, умен или общительности, прилагают меньше усилий, чтобы доказать это. Излишняя самоуверенность делает людей самодовольными и увеличивает пропасть между собой, которое они воображают, и тем, что есть на самом деле. Поэтому те, кто думает, что они хорошо себя знают, особенно склонны знать себя хуже, чем они думают.

Немало людей придерживались диеты, потому что не хотели показаться слабовольными. Наоборот, эмпирически установлено, что те, кто уверен в своей щедрости, умен или общительности, прилагают меньше усилий, чтобы доказать это. Излишняя самоуверенность делает людей самодовольными и увеличивает пропасть между собой, которое они воображают, и тем, что есть на самом деле. Поэтому те, кто думает, что они хорошо себя знают, особенно склонны знать себя хуже, чем они думают.

9. Если вы считаете себя гибким, вы добьетесь большего успеха.

Собственные теории людей о том, кто они такие, влияют на их поведение. Таким образом, образ самого себя может легко стать самосбывающимся пророчеством. Кэрол Двек из Стэнфордского университета потратила много времени на изучение таких эффектов. Ее вывод: если мы рассматриваем характеристику как изменчивую, мы склонны больше работать над ней. С другой стороны, если мы рассматриваем такую черту, как IQ или силу воли, как в значительной степени неизменную и врожденную, мы мало что сделаем для ее улучшения.

Изучая студентов, мужчин и женщин, родителей и учителей, Двек вывела основной принцип: люди с жестким чувством собственного достоинства плохо переносят неудачи. Они видят в этом свидетельство своей ограниченности и боятся этого; Между тем страх неудачи сам по себе может стать причиной неудачи. Напротив, те, кто понимает, что тот или иной талант можно развить, воспринимают неудачи как приглашение в следующий раз добиться большего успеха. Таким образом, Двек рекомендует отношение, направленное на личностный рост. В случае сомнений мы должны исходить из того, что нам есть чему поучиться и что мы можем совершенствоваться и развиваться.

Но даже люди с жестким самоощущением не фиксированы во всех аспектах своей личности. По словам психолога Андреаса Штаймера из Гейдельбергского университета в Германии, даже когда люди описывают свои сильные стороны как абсолютно стабильные, они склонны полагать, что рано или поздно перерастут свои слабости. Если мы попытаемся представить, как наша личность будет выглядеть через несколько лет, мы склоняемся к таким взглядам, как: «Уравновешенность и ясная сосредоточенность по-прежнему будут неотъемлемой частью того, кто я есть, и у меня, вероятно, будет меньше неуверенности в себе.