В каких случаях в СССР допускался брак с несовершеннолетними

16 октября 2017

Русская Семерка

Вступление в брак в Советском Союзе считалось делом весьма ответственным. Тем более брак подразумевал совместное воспитание детей в русле коммунистической идеологии. Поэтому брачный возраст приравнивался к возрасту гражданского совершеннолетия. И все же были исключения.

Фото: Русская СемеркаРусская Семерка

С какого возраста можно было жениться в Советском Союзе?

Видео дня

27 июня 1968 года Верховным Советом СССР были утверждены Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье. Помимо всего прочего, там устанавливался обязательный брачный возраст для мужчин и женщин – 18 лет. С этого возраста также разрешалось голосовать, избираться в различные органы и т.п. Правда, в некоторых союзных республиках, например, на Украине, в Молдавии и Армении, девушкам было позволено выходить замуж с 16 лет. Однако жизнь, как известно, часто вносит свои коррективы. Не все молодые люди собирались ждать до положенного возраста, чтобы пожениться. В исключительных случаях все же можно было вступать в брак до достижения совершеннолетия.

Не все молодые люди собирались ждать до положенного возраста, чтобы пожениться. В исключительных случаях все же можно было вступать в брак до достижения совершеннолетия.

Беременность

Это была наиболее частая причина, по которой соглашались «расписать» несовершеннолетних. Чтобы выйти замуж, девушка должна была добыть справку о беременности из поликлиники или женской консультации. Иногда прибегали к хитрости: никакой беременности не было, справку доставали обманным путем и вступали в брак. Причем брачный союз мог быть вообще фиктивным – например, ради улучшения жилищных условий.

Рождение ребенка

Если у пары рождался ребенок (по крайней мере, ребенок был у девушки, анализ ДНК никто не делал), это также могло служить основанием для вступления в брак. Разумеется, требовалось свидетельство о рождении ребенка. Уважительной причиной признавалось также отсутствие у несовершеннолетней средств для воспитания и ухода за ребенком.

Фактические брачные отношения

Если парень и девушка уже жили в так называемом гражданском браке или имели интимную связь, то они также могли подать документы на вступление в официальный брак, независимо от того, достигли ли они или хотя бы один из них совершеннолетия. Причем неважно, был ли юноша старше девушки, или, наоборот, моложе ее.

Причем неважно, был ли юноша старше девушки, или, наоборот, моложе ее.

Угроза жизни несовершеннолетнего

Каким образом, это способствовало вступлению в брак, не совсем понятно. Видимо, подразумевалось, что если оставить несовершеннолетнего без присмотра более взрослого супруга или супруги, то это будет угрожать его здоровью и благополучию. Допустим, девушка больна, имеет инвалидность, осталась без крова или средств к существованию. В этой ситуации супруг выступал в роли опекуна и спасителя.

Как обстояло дело на практике?

На деле же добиться разрешения на регистрацию было не так-то просто. С желающих пожениться в столь нежном возрасте требовали кучу документов – копию решения суда о признании несовершеннолетнего полностью дееспособным, справку о наступлении половой зрелости от врача, характеристику с места учебы или работы, отзыв органов опеки и попечительства о материальном положении и жилищных условиях будущих супругов, письменное разрешение родителей или опекунов на заключение брака… Но даже наличие всех необходимых справок еще не гарантировало, что брак будет заключен. Окончательное решение оставалось за органами местного самоуправления – в советское время это были исполкомы районных или городских Советов депутатов. При отказе можно было обжаловать его в суде. Как правило, вопрос решался в индивидуальном порядке. При беременности или наличии ребенка паре обычно шли навстречу и расписывали. В остальных случаях доказать свое право вступить в брак было очень и очень сложно. И еще один нюанс – брачный возраст могли снизить не более чем на два года, то есть, скажем, с 18 до 16, в некоторых республиках для девушек – до 14. Кроме того, уже заключенный брак могли признать недействительным, если выяснялось, что на момент его заключения один или оба супруга были несовершеннолетними. В данной сфере нередко практиковались различные приписки и подлоги. Как правило, устройством брака несовершеннолетних занимались их родители или опекуны, они же и бегали по инстанциям. Разумеется, крайне редко несовершеннолетние лица в СССР регистрировали брак по любви и сознательно – обычно это вызывалось необходимостью «прикрыть грех» или еще какими-то причинами чисто рационального характера.

Окончательное решение оставалось за органами местного самоуправления – в советское время это были исполкомы районных или городских Советов депутатов. При отказе можно было обжаловать его в суде. Как правило, вопрос решался в индивидуальном порядке. При беременности или наличии ребенка паре обычно шли навстречу и расписывали. В остальных случаях доказать свое право вступить в брак было очень и очень сложно. И еще один нюанс – брачный возраст могли снизить не более чем на два года, то есть, скажем, с 18 до 16, в некоторых республиках для девушек – до 14. Кроме того, уже заключенный брак могли признать недействительным, если выяснялось, что на момент его заключения один или оба супруга были несовершеннолетними. В данной сфере нередко практиковались различные приписки и подлоги. Как правило, устройством брака несовершеннолетних занимались их родители или опекуны, они же и бегали по инстанциям. Разумеется, крайне редко несовершеннолетние лица в СССР регистрировали брак по любви и сознательно – обычно это вызывалось необходимостью «прикрыть грех» или еще какими-то причинами чисто рационального характера. И решения за юношей и девушек принимали по большей части взрослые.

И решения за юношей и девушек принимали по большей части взрослые.

Другое,

Почему в СССР хотели упразднить брак и чем это закончилось

Сразу после появления СССР государство охватила лихорадка, получившая впоследствии название советской сексуальной революции. Связана она была с желанием властей избавиться от брака как от устаревшего института, мешающего прогрессу и эмансипации женщин. К чему же привело это стремление?

Редакция сайта

Теги:

Семья

Брак и отношения

Взгляд в прошлое

СССР

Прошлое

Большевики, захватив власть, с энтузиазмом принялись перекраивать общество. Это касалось всего — от питания и до занятий спортом. И, конечно же, семья не могла избежать этой участи.

«На волю, всех на волю!»

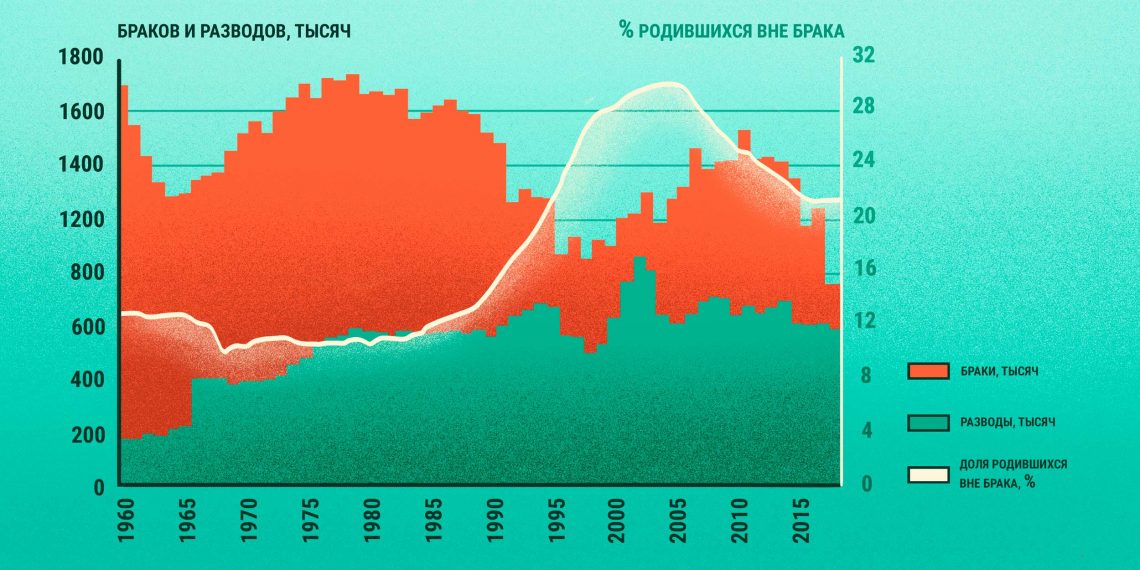

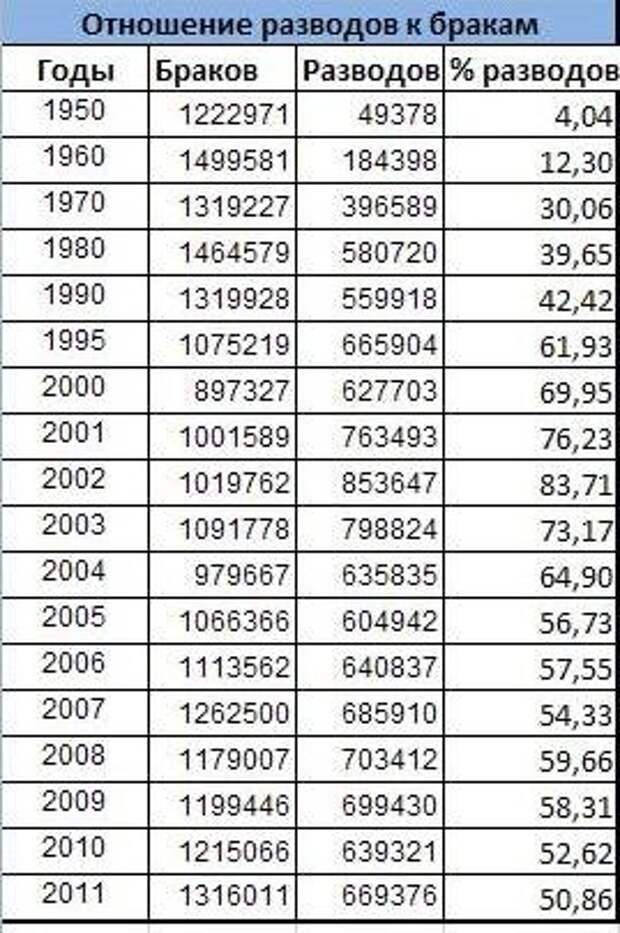

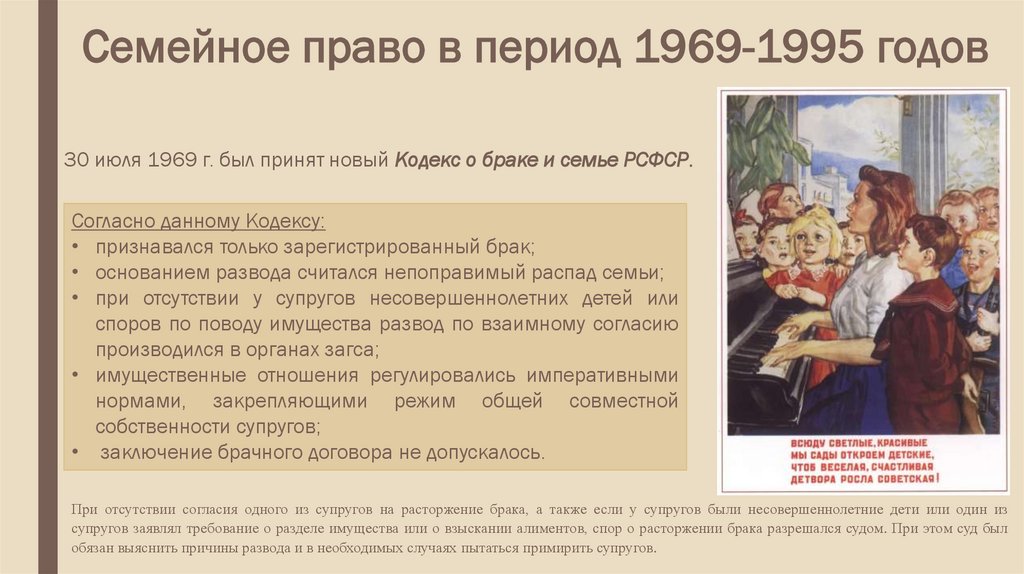

Семейное право, доставшееся Советам от Российской империи, действительно нуждалось в корректировке. Например, разойтись с супругом в дореволюционной России было непросто: в 1880 году в стране было зарегистрировано лишь 920 разводов, в 1890 — 942. Однако большевики подошли к делу с размахом: вместо того, чтобы облегчить женщинам жизнь, они решили изменить ее кардинально. Сам Ленин говорил, что «в области брака близится революция, созвучная пролетарской», — и она не заставила себя ждать.

Первым устранили главного «конкурента», который до этого заведовал семейными делами, — церковь. Всего через два месяца после Октябрьской революции появился декрет, объявляющий законными лишь гражданские браки. Церковное венчание объявили «декоративной» церемонией: никто его не запрещал, однако оно стало для молодоженов добровольным выбором, не влекущим за собой никаких правовых последствий.

Для заключения союза больше не требовалось ни согласия родителей, ни разрешения начальства. Отменили и «социальные цензы» — перестала иметь значение принадлежность к какому-либо сословию, национальности или религии. Впрочем, кое-какие ограничения всё же сохранились, например запрет на отношения между родственниками по прямой линии, с лицами, уже состоящими в браке, и с умалишенными. Установили и возрастную планку: выйти замуж могла лишь 16-летняя девушка, жениться — 18-летний мужчина.

Отменили и «социальные цензы» — перестала иметь значение принадлежность к какому-либо сословию, национальности или религии. Впрочем, кое-какие ограничения всё же сохранились, например запрет на отношения между родственниками по прямой линии, с лицами, уже состоящими в браке, и с умалишенными. Установили и возрастную планку: выйти замуж могла лишь 16-летняя девушка, жениться — 18-летний мужчина.Еще один указ — «О расторжении брака» — появился в самом начале 1918 года. Он был воистину революционным: теперь можно было разойтись не только по обоюдному согласию супругов, но даже по заявлению одного из них. Вместо Священного Синода бракоразводные дела теперь рассматривали местные гражданские суды, тратя на это полчаса. Помните, как Остап Бендер женился на гражданке Грицацуевой, чтобы украсть стул? Он отлично знал, что избавиться супружеских уз не составит труда. Так и произошло: в Черноморске его догнало письмо из загса с извещением о том, что жена с ним развелась.

Граждане с удовольствием пользовались полученными возможностями. Судьи из разных регионов сообщали об огромном количестве исков о расторжении брака, поданных «без всякой основательной причины, а просто по одному только чисто животному увлечению». «Мужчины при такой свободе имеют возможность обольстить и сделать несчастными какое угодно количество девушек, поочередно прибегая к разводам неопределенное число раз», — жаловались чиновники юстиции Смоленского губисполкома.

В 1920 году, опередив всю Европу, большевики легализовали аборты. Это имело колоссальное значение — впервые в истории России женщины получили возможность самостоятельно принимать решение о материнстве. В те годы это было жизненно необходимо: бесплатное и максимально безвредное прерывание беременности в больнице было спасением для жительниц страны, где еще продолжалось военное положение. Нищета, гибель мужей, ужасные условия быта — появление ребенка в таких условиях для большинства девушек стало бы бедой, а не радостью.

Аборты и упрощенная процедура разводов стала для женщин настоящим подарком. Однако то, что началось потом, назвать благом сложно: попытки создать «новую» пролетарскую мораль привели не «к революции в области брака», а к волне изнасилований, прокатившейся по стране.

«Любовь, как стакан воды, дается тому, кто его просит»

Образ раскрепощенной женщины, наравне с мужчиной участвующей в строительстве нового государства, пришелся по вкусу обществу. А вскоре появилась та, что стала его воплощением, — Александра Коллонтай.

Коллонтай была наркомом государственного призрения в первом Советском правительстве и принимала активное участие в разработке декретов о разводе и браке. Кроме того, она создала в партии Женотдел, который занимался вопросами эмансипации. Александра начала бой с «кухонным рабством»: так домашний труд был заменен общественным сервисом. Общепит — систему дешевых государственных столовых — теперь можно лишь вспоминать с ностальгическими вздохами, а вот представить себе жизнь без детских садов сейчас просто невозможно.

О любовных похождениях и романах «валькирии революции» ходили легенды. Взгляды Коллонтай на секс отражает ее рассказ «Любовь трех поколений», где комсомолка Женя рассуждает: «Всё это так просто. И потом, ведь это ни к чему не обязывает. Я не понимаю, мама, что тебя так волнует? Если бы я себя продавала или если бы меня изнасиловали — это другое дело. Но ведь я шла на это добровольно и охотно. Пока мы друг другу нравимся — мы вместе; пройдет — разберемся. Ущерба нет никакого».

«Для классовых задач пролетариата совершенно безразлично, принимает ли любовь форму длительного и оформленного союза или выражается в виде проходящей связи», — говорила Коллонтай. Эта позиция тоже пришлась народу по душе. Даже сам глава Наркомпроса Анатолий Луначарский заявил: «Любви нет, а есть физиологическое явление природы, и телячьи нежности тут решительно ни при чем». Лозунги «Брак — пережиток прошлого!» и «Любовь — буржуазное излишество!» семимильными шагами двигались по стране.

До Декрета о сексе не дошло, но в 20-х годах в СССР начали появляться разные общества вроде «Лиги свободной любви» и «Долой стыд!». Члены последнего посрамили бы своими перфомансами любого современного акциониста: например, в 1924 году мужчины и женщины из «Стыда» ходили по улицам Москвы и катались в трамваях, «одевшись» в одну ленту через плечо, на которой красовалось название общества. Судя по всему, «наверху» не возражали: «голое» шествие под стенами Кремля возглавил Карл Радек — один из сподвижников Ленина. Ходили слухи, что как-то подобный парад принимал сам Сталин.

Существует байка о том, что в первом Уставе Российского Коммунистического Союза молодежи был пункт следующего содержания: «Каждая комсомолка обязана отдаться любому комсомольцу по первому требованию, если он регулярно платит членские взносы и занимается общественной работой». Впрочем, никаких подтверждений существования этого положения историкам найти не удалось. Однако достоверно известна история, случившаяся в 1918 году в Саратове, которая перекликается с легендой о государственном регулировании секса.

В феврале 1918 года «Известия Саратовского Совета» опубликовали Декрет Саратовского Губернского Совета народных комиссаров об отмене частного владения женщинами, который объявлял девушек от 17 до 30 лет «достоянием всего трудового народа». Право пользоваться «достоянием» предоставлялось всем мужчинам «не чаще четырех раз за неделю и не более трех часов». Указ оказался фальшивкой: его сочинил владелец саратовской чайной Михаил Уваров, высмеивающий новые взгляды на семью и брак. Впрочем, он за это поплатился: через несколько дней его убили анархисты, не оценившие шутку.

Документ перепечатали многие газеты. Большинство редакторов разместили его в разделе анекдотов, но случалось и так, что пасквиль принимали за настоящий декрет и с революционным пылом приступали к его реализации. Белогвардейцы использовали «липу» Уварова для пропаганды против власти большевиков: указом пугали крестьян — мол, при этой власти будете все спать «под одним одеялом».

Впрочем, нет ничего удивительного, что в придумку владельца чайной поверили: она была весьма в духе тех лет. Позже известная коммунистка Софья Смидович в газете «Правда» излагала идею о женщинах как собственности всего народа совершенно серьезно: «Каждый, даже несовершеннолетний комсомолец и каждый студент рабфака имеет право и обязан удовлетворять свои сексуальные потребности. […] Если мужчина вожделеет к юной девушке, будь она студенткой, работницей или даже девушкой школьного возраста, то девушка обязана подчиниться этому вожделению, иначе ее сочтут буржуазной дочкой, недостойной называться истинной коммунисткой».

В сборнике сценариев агитационных комсомольских спектаклей 20-х годов присутствовал один весьма забавный: «На сцену выходят двое с плакатами «Каждая комсомолка обязана идти ему навстречу, иначе она мещанка» и «Каждый комсомолец может и должен удовлетворять свои половые стремления». Играет музыка. Девушка на сцене идет и садится на скамейку, на которой сидит юноша.

В рассказе «Суд над пионером» председатель пионерского суда говорит: «Любовью пусть занимаются и стихи пишут нэпманские сынки, а с нас довольно и здоровой потребности, для удовлетворения которой мы не пойдем к проституткам потому, что у нас есть товарищи. Лучше хулиганом быть, чем любовь разводить». Появились коммуны рабочей молодежи, где юноши и девушки не только вели совместные хозяйство, но и «разрешали половой вопрос», не создавая при этом постоянных пар.

Чубаровщина

Половое воздержание в СССР объявили мещанством. Появилась теория стакана воды, согласно которой заняться сексом должно быть так же просто, как утолить жажду. И, разумеется, за то, чтобы все напились, ответственными назначили женщин. Эти идеи до сих пор живы: например, схожие теории сейчас продвигает основатель мужского движения «Антифеминистский левый фронт» Алексей Поднебесный. К чему может привести реализация таких идей, уже показала история: в 1920-х годах по СССР прокатилась волна изнасилований – мужчины использовали новую мораль как оправдание для преступлений.

Эти идеи до сих пор живы: например, схожие теории сейчас продвигает основатель мужского движения «Антифеминистский левый фронт» Алексей Поднебесный. К чему может привести реализация таких идей, уже показала история: в 1920-х годах по СССР прокатилась волна изнасилований – мужчины использовали новую мораль как оправдание для преступлений.

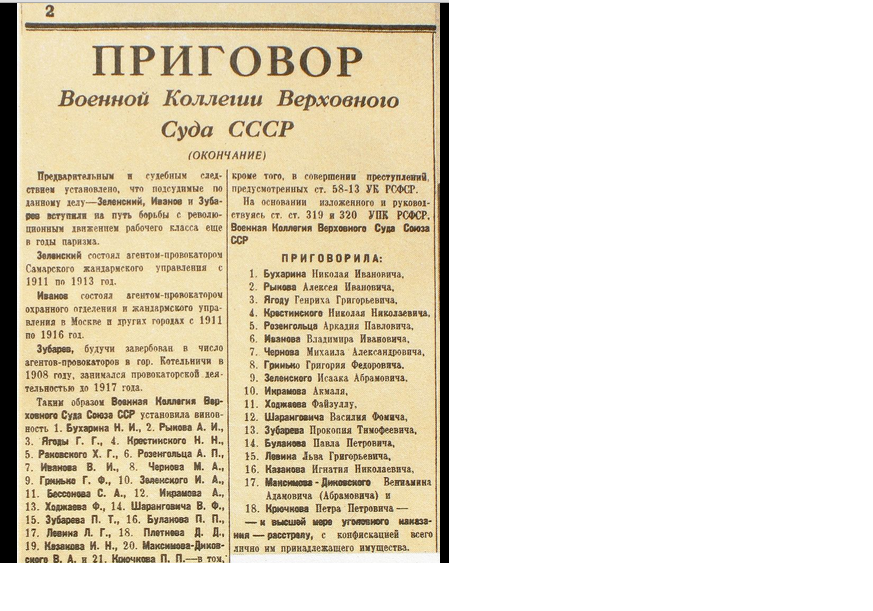

Самым громким стало Чубаровское дело: в 1926 году 40 рабочих в Чубаровом переулке на Лиговке изнасиловали 20-летнюю девушку, приехавшую из деревни в Ленинград учиться. Обвиняемые, большинство которых были комсомольцами и кандидатами в члены ВКП(б), заявили, что преступления не было, ведь девушка была обязана пойти навстречу желаниям пролетариев. Один из свидетелей просто не понял вопроса прокурора о том, почему же он не позвал на помощь и не попытался обратиться в милицию. Это было лишь одним преступлением из множества: только в Московском суде в 1926 году рассмотрели 547 случаев изнасилования, в 1927 году — 726, в 1928-м — 849.

К концу жизни из-за теории стакана воды начал беспокоиться сам Ленин. «Хотя я меньше всего мрачный аскет, но мне так называемая новая половая жизнь кажется разновидностью доброго буржуазного дома терпимости», — писал он незадолго до смерти. Как показывает прецедент в Ленинграде, основания для опасений у него были весомые. Чубаровское дело стало переломным моментом: большевики пришли к осознанию, что новая мораль, возможно, и отличает Союз от капиталистического мира, но вряд ли в лучшую сторону. Последовал откат: со второй половины 20-х годов власти начали постепенно изживать достижения сексуальной революции, возвращаясь к более традиционной модели отношений между мужчинами и женщинами.

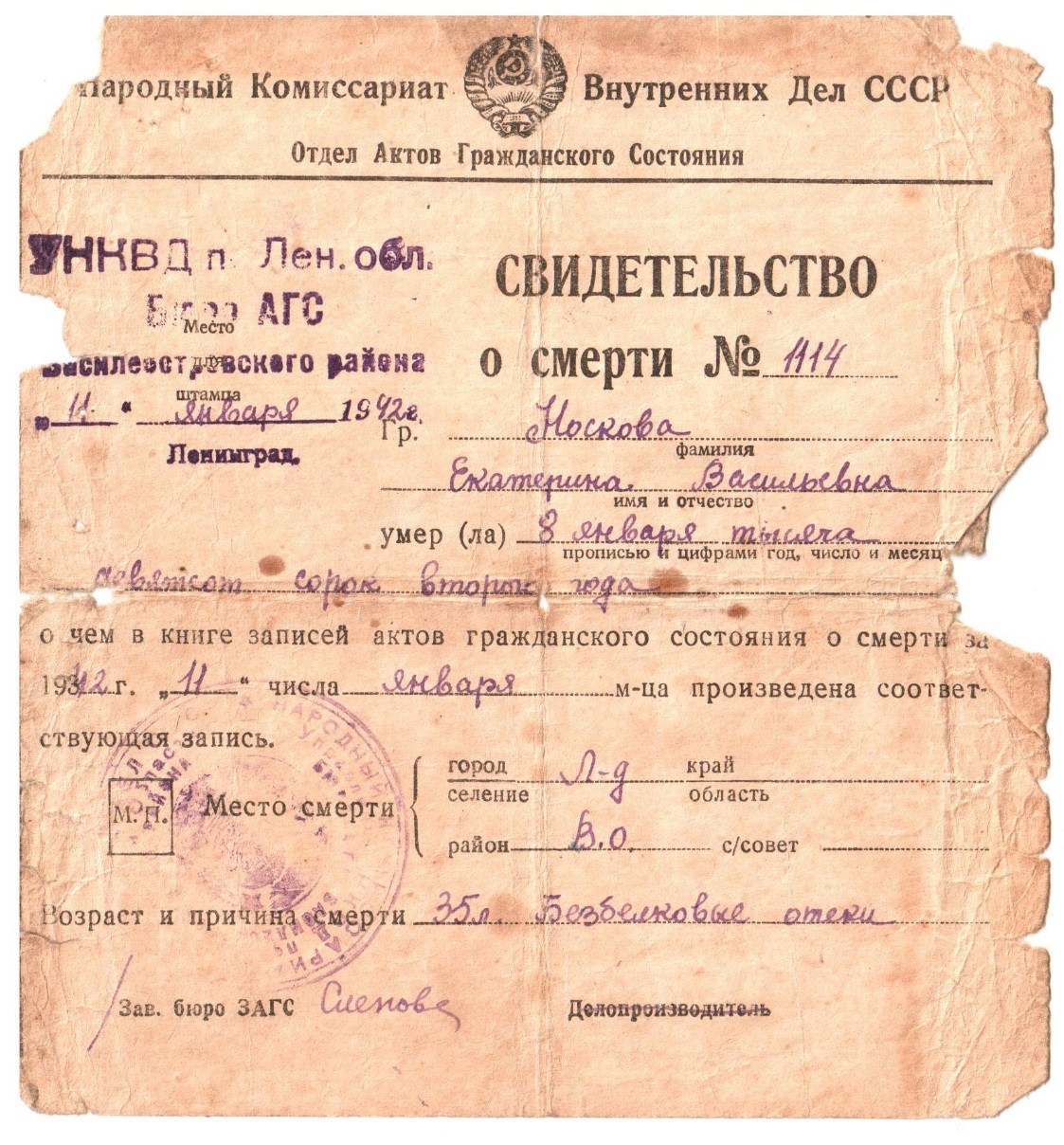

На обратном пути хватило перегибов: например, столь важные для женщин аборты в 1927 году были ограничены, а в 1936 году — запрещены. В 1944 году в правовое поле вернулось понятие «незаконнорожденный» — вне брака ребенок не мог получить фамилию мужчины, даже если тот давал на это согласие, а в свидетельстве о рождении в графе «отец» ставился прочерк. Были и другие сложности, но это уже совсем другая история, столь же интересная, как хроники советской сексуальной революции, которая принесла больше вреда, чем пользы.

Были и другие сложности, но это уже совсем другая история, столь же интересная, как хроники советской сексуальной революции, которая принесла больше вреда, чем пользы.

Хочешь узнать, что происходило после сексуальной революции в СССР?

Фото: Getty images, Legion media

Советская семья — The Atlantic

on the World Today

В первые годы после большевистской революции 1917 г. они сделали бы возможным развитие «настоящей моногамии» и «настоящего семейного единства». Эта концепция легла в основу советского Семейного кодекса 1926 г., в котором и брак, и развод устанавливались по частному соглашению.

Брак рассматривался по закону как де-факто отношения; регистрация брака хотя и поощрялась, но не была обязательной. Точно так же развод мог быть осуществлен просто путем фактического раздельного проживания, хотя, опять же, мужу или жене было предложено уведомить Бюро статистики естественного движения населения, по крайней мере, по почтовой открытке.

Либерализация брака и развода была частью более широкой программы, ведущей к окончательному «отмиранию семьи», то есть семьи как правового и экономического института. Наследование сначала было объявлено упраздненным, а затем вновь введено с очень жесткими ограничениями. Внебрачные дети получили полное равенство с рожденными в браке. Аборты были легализованы, и их можно было получить бесплатно в государственных больницах. Женщины были освобождены практически от всех правовых и экономических ограничений, чтобы освободить их от зависимости; на мужчин и от «рабства кухни».

Считалось, что со временем детей будет воспитывать государство. «Наши государственные институты опеки, — писал главный разработчик раннего советского семейного законодательства, — должны показать родителям, что общественная забота о детях дает гораздо лучшие результаты, чем частная и иррациональная забота отдельных родителей, «любящих», но, в сущности, воспитания детей, невежда».

Возвращение к семейным узам

Но в середине 1930-х годов теория о том, что «социалистическая семья» не будет связана правовыми и экономическими связями, была официально осуждена как «левый уклон». Этот теоретический поворот с его широкими практическими последствиями был связан со многими другими фундаментальными изменениями, происходившими примерно в то же время, включая возврат к русскому патриотизму и национальным традициям, переоценку права личной собственности и всеобщее восстановление права как средства общественного контроля.

Этот теоретический поворот с его широкими практическими последствиями был связан со многими другими фундаментальными изменениями, происходившими примерно в то же время, включая возврат к русскому патриотизму и национальным традициям, переоценку права личной собственности и всеобщее восстановление права как средства общественного контроля.

Возвращение к семейным узам было также прямым ответом на практические семейные проблемы, частично вызванные прежними установками и политикой. По крайней мере, в крупных городах резко возросла преступность несовершеннолетних, и в 1935 г. были приняты законы, возлагавшие на родителей определенную ответственность за преступления их детей.

Уровень абортов в некоторых городах стал превышать уровень рождаемости, и в 1936 г. аборты были запрещены, за исключением случаев, когда продолжение беременности серьезно угрожало жизни матери или когда у родителей было опасное заболевание, которое могло передаваться по наследству.

Закон об абортах 1936 г. также предусматривал льготы для многодетных матерей и устанавливал систему прогрессивного увеличения платы за последующие зарегистрированные разводы. (Согласно советским данным, в первой половине 1935 г. в Москве на 100 браков приходилось 38,3 развода). семейная нестабильность рассматривались как разные аспекты одной и той же проблемы.

также предусматривал льготы для многодетных матерей и устанавливал систему прогрессивного увеличения платы за последующие зарегистрированные разводы. (Согласно советским данным, в первой половине 1935 г. в Москве на 100 браков приходилось 38,3 развода). семейная нестабильность рассматривались как разные аспекты одной и той же проблемы.

Предварительный развод

Взимание платы за регистрацию развода не могло решить проблему фактических разводов; и хотя в конце 30-х и начале 40-х годов суды стали более строгими в своих требованиях к доказательствам фактических браков и разводов, все же оставалось верным, что многие пары вступали в брак по расчету — чтобы получить лучшее жилье в многолюдном городе, например — и развелись на досуге.

Наконец, в 1944, новый семейный закон установил судебный процесс развода, впервые после революции 1917 года. Регистрация брака была сделана обязательной, с условием «торжественной процедуры» и «подходящего помещения, должным образом обставленного». Отменена ответственность отцов за содержание детей, рожденных вне брака. Кроме того, новый закон значительно расширил систему премий и медалей для многодетных матерей, а также установил систему ежемесячных государственных пособий незамужним матерям.

Отменена ответственность отцов за содержание детей, рожденных вне брака. Кроме того, новый закон значительно расширил систему премий и медалей для многодетных матерей, а также установил систему ежемесячных государственных пособий незамужним матерям.

КОГДА БРАК РАЗРУШАЕТСЯ

Законодательство 1944 года не только впервые после революции ввело судебный порядок развода, но и впервые в истории России — еще до 1917 года — светский судебный порядок развода? брак и развод были вопросами исключительно церковного права.

Новый советский бракоразводный процесс, хотя и светский, имеет некоторое сходство с русскими религиозными традициями. Русское православное церковное право рассматривает брак как таинство, а расторжение брака, следовательно, как нарушение божественного порядка вещей, оправданное только в исключительных обстоятельствах. Советское законодательство не приняло русских православных оснований для развода, но теперь оно рассматривает развод как своего рода грехопадение, нарушение социалистического идеала, которое допускается только в случае полной неудачи брака. Кроме того, советский закон о разводе, как и закон Православной церкви, делает акцент на процедуре примирения.

Кроме того, советский закон о разводе, как и закон Православной церкви, делает акцент на процедуре примирения.

Независимо от того, оспаривается советский развод или нет, оба супруга должны явиться на предварительное слушание по примирению в народном суде. Это требование отменяется только в том случае, если обвиняемый является невменяемым, пропал без вести или отбывает уголовное наказание. Суд обязан опросить стороны для выяснения причин развода и попытаться добиться примирения.

Есть только разрозненная статистика по разводам и нет указаний на фактическое количество разводов? в России сегодня. В 1947 один автор упрекнул украинские суды в «легкомысленном отношении» к примирению и пожаловался, что из 309 бракоразводных процессов в Киевской области в первом квартале года только 7 были урегулированы путем примирения. Но через два года другой автор заявил, что в двух областях Украины примирение произошло в 0,54% и 56% случаев.

О том, что к примирительной процедуре относятся серьезно, свидетельствует тот факт, что Верховный Суд СССР неоднократно отменял решения о расторжении брака по причине неполного предварительного судебного заседания.

Основания для советского развода

Если примирения не произошло, любой из супругов (или оба) могут подать заявление о разводе в вышестоящий суд. Семейный кодекс не устанавливает оснований для развода, оставляя его на усмотрение суда. Но из протоколов дел и из советских юридических трактатов можно обнаружить постепенное зарождение судейской традиции разводного права.

Верховный суд СССР в директиве нижестоящим судам установил общий принцип, согласно которому «временные семейные раздоры и конфликты, вызванные случайными и преходящими обстоятельствами или нежеланием одного или обоих супругов продолжать брак, если они не основаны на серьезных соображения, не может считаться достаточным основанием для развода».

Одной несовместимости недостаточно при наличии несовершеннолетних детей, хотя развод и не оспаривается. Истец не может ссылаться на собственную неверность как на основание для оспариваемого развода. «Отношения, которые сложились в семье, за которые истец сам отвечал, — заявил Верховный суд, отменяя решение суда низшей инстанции, — не могут служить основанием для расторжения брака. Решение суда [низшей инстанции] по данному делу санкционирует по существу явно аморальное отношение В. к своим семейным обязанностям и не может быть признано правильным». Таким образом, в советское бракоразводное законодательство вносится моральный элемент.

Решение суда [низшей инстанции] по данному делу санкционирует по существу явно аморальное отношение В. к своим семейным обязанностям и не может быть признано правильным». Таким образом, в советское бракоразводное законодательство вносится моральный элемент.

С другой стороны, супружеская измена или иная вина истца не исключает развода, если «восстановление супружеских отношений невозможно». В случаях, когда брак «фактически расторгнут», например, когда ответчик дезертировал или когда истец создал другую семью, суды разрешали развод.

В Советском Союзе развод стоит дорого. Истец должен оплатить госпошлину в размере 100 рублей за подачу заявления о расторжении брака, а также стоимость объявления в газете. При выдаче развода взимается плата в размере от 500 до 2000 рублей — теоретически как штраф, возлагаемый на «виновную» сторону, фактически же обычно взыскивается с истца. Пятьсот рублей — это больше, чем многие советские рабочие, и большинство советских крестьян зарабатывают в месяц 9. 0005

0005

Понятия гражданско-правового обязательства по договору и деликта играют очень незначительную роль, если вообще играют, в советском бракоразводном праве. Советскому праву совершенно чужды англо-американские доктрины, препятствующие предоставлению развода в случаях, когда истец «попустительствовал» или «попустительствовал» проступку ответчика, или когда имело место «сговор» или «взаимное обвинение», совершенно чужды советскому праву. в то время как обычная американская практика автоматического предоставления неоспоримых разводов в равной степени чужда.

Семейное законодательство

Советский бракоразводный процесс следует рассматривать в свете советского семейного законодательства в целом. В период с 1944 по 1950 год 30 750 советских женщин получили орден Матери-героини Советского Союза, а также существенные премии и пособия, которые: идут вместе с ним за то, что родили и воспитали десять и более детей. За тот же период еще 2 770 000 матерей живых детей и более были награждены медалью «Материнство» или орденом «Слава материнства». В госбюджете на 1949 г. на пособия по беременности и родам было предусмотрено 3 400 000 000 руб.; 1950 Бюджетом предусмотрено 4 000 000 000 руб.

В госбюджете на 1949 г. на пособия по беременности и родам было предусмотрено 3 400 000 000 руб.; 1950 Бюджетом предусмотрено 4 000 000 000 руб.

В то же время не произошло никаких существенных изменений в политике в отношении работающих женщин, никаких позитивных усилий, направленных на то, чтобы побудить их уйти с фабрики или из профессии. В Советском Союзе более 100 тысяч женщин-врачей и более 250 тысяч женщин-инженеров и техников; 120 000 советских женщин завоевали боевые награды в минувшую войну. Судей-женщин, вероятно, больше, чем мужчин, в судах низших инстанций и в Верховном Суде СССР, примерно 9 человек.0 участников, около 14 женщин.

Программа пособий по беременности и родам не вызвала явного спада в программе яслей, яслей и других видов помощи работающим матерям. их юридическая самостоятельность не ограничена; Затем права на раздельную собственность были даже усилены постановлением о том, что материнские надбавки принадлежат матери индивидуально и не являются частью совместной супружеской собственности.

Но образование и пропаганда, осуществляемые с материальным поощрением, определенно сместили акцент в сторону родительской ответственности, сыновней преданности, супружеской верности, семьи и дома. «Женщина, не познавшая еще радости материнства, еще не осознала всего величия своего призвания», — заявил Pcvda , приветствуя семейное законодательство 1944 года.

Сегодня, по словам ведущего советского писателя о семье, «народ СССР убежден, что не только в социалистическом, но даже в совершенном, коммунистическом обществе никто не сможет заменить родителей — любящий отец и мать.»

Советский Союз — Советская семья

Советский Союз — Советская семьяСписок стран

Советский Союз Содержание

Советская семья

Советский взгляд на семью как на основную социальную ячейку в

общество превратилось из революционного в консервативное; в

Правительство сначала пыталось ослабить семью, а затем

усилить его. Согласно Закону 1968 года «Основы законодательства». о браке и семье СССР и союзных республик,

родители должны «воспитывать своих детей в духе нравственных

кодекс строителя коммунизма, следить за своим физическим

развитие и их обучение и подготовка к социально

полезная деятельность».

о браке и семье СССР и союзных республик,

родители должны «воспитывать своих детей в духе нравственных

кодекс строителя коммунизма, следить за своим физическим

развитие и их обучение и подготовка к социально

полезная деятельность».

Эволюция советской семьи

Раннее советское государство стремилось переделать семью, считая что хотя экономическое освобождение рабочих лишило бы семьям их экономической функции, это не уничтожило бы их, а скорее основывайте их исключительно на взаимной привязанности. религиозный брак был заменен гражданским браком, развод стал легким получить, а незамужние матери получили особую защиту. Все дети, как законнорожденные, так и незаконнорожденные, получили равные права перед законом, женщинам было предоставлено сексуальное равенство в брачно-семейное право, наследование имущества было отменено, и аборты были легализованы.

Однако в начале 1920-х годов ослабление семейных уз,

в сочетании с разрухой и разрухой, вызванной Гражданской

Война (1918-21) породила волну почти 7 миллионов бездомных. дети. Эта ситуация побудила высокопоставленных партийных чиновников

прийти к выводу, что для восстановления

экономики страны и разрушенной социальной структуры. К 1922 г.

правительство разрешило некоторые формы наследования, а после 1926 г.

права наследования были восстановлены. К концу 1920 лет, у взрослых

стали более ответственными за заботу о своих детях, и

Гражданский брак получил равный юридический статус с гражданским.

свадьба.

дети. Эта ситуация побудила высокопоставленных партийных чиновников

прийти к выводу, что для восстановления

экономики страны и разрушенной социальной структуры. К 1922 г.

правительство разрешило некоторые формы наследования, а после 1926 г.

права наследования были восстановлены. К концу 1920 лет, у взрослых

стали более ответственными за заботу о своих детях, и

Гражданский брак получил равный юридический статус с гражданским.

свадьба.

При Сталине тенденция к укреплению семьи продолжение. В 1936 году правительство начало выплачивать женщинам выплаты. с многодетными семьями и усложнили аборты и разводы чтобы получить. В 1942 г. он подвергал одиноких и бездетных женатых лиц к дополнительным налогам. В 1944 только зарегистрированных браки были признаны законными, а развод стал предметом на усмотрение суда. В том же году правительство начало для награждения медалями женщин, родивших пятерых и более детей и взяла на себя содержание внебрачных детей.

После смерти Сталина в 1953 году правительство отменило некоторые

более жесткое социальное законодательство.